深圳因改革开放而生,深圳的40年,是改革开放从无到有的40年,是先行先试探路开路的40年。深圳气象的40年,是夜以继日的守护,是风雨冷暖的点滴,也是深圳气象人默默无闻奋斗的40年。40年来,深圳气象伴随着信息化的发展迅猛发展,一批又一批敢想敢干敢担当的深圳气象信息工作者积极奉献,创造了现在的深圳气象事业蓬勃发展。

40年来,得益于国家通信网络的发展,气象事业实现了气象信息的实时发布、全市范围全覆盖,计算能力的极速上升。上世纪五、六十年代,气象信息的传输还是依赖无线莫尔斯电码手抄接收方式来接收广播电台播发的天气情报。七十年代后期,先后开展了无线电传报和无线传真天气图接收业务,通过天气图分析未来天气趋势是当时气象预报的一个重要工具,为了每天能够按时将天气图送到预报员手上,当时负责填画天气图的老党员余吉祥,每天都要准时守候在填图机前,检查传真线路、启动收图机、矫正打图机,之后便等待准点接收中央台的天气数据,再打印出收到的天气图,但这个过程并不顺利,由于当时设备都不够先进,运行也不够稳定,常常会出现数据缺失或机器故障的问题,直接导致打印出来的天气图无法使用,于是不得不人工补充绘制,一张天气图全部绘制完成,熟练的需要半个小时,不熟练的同志至少需要一个小时,为了能够及时将天气图交到预报员手上,余吉祥同志主动承担了这项任务,不断研究改进打印机器和数据接收环节,尽量减少故障环节,确实需要手绘的只能不断的提高绘图速度,由于每天都需要按时提供,到后来他可以熟练在10分钟内就完成一张天气图的绘制,而且是全台最准确细致的绘图手。

(图为无线传真图接收设备)

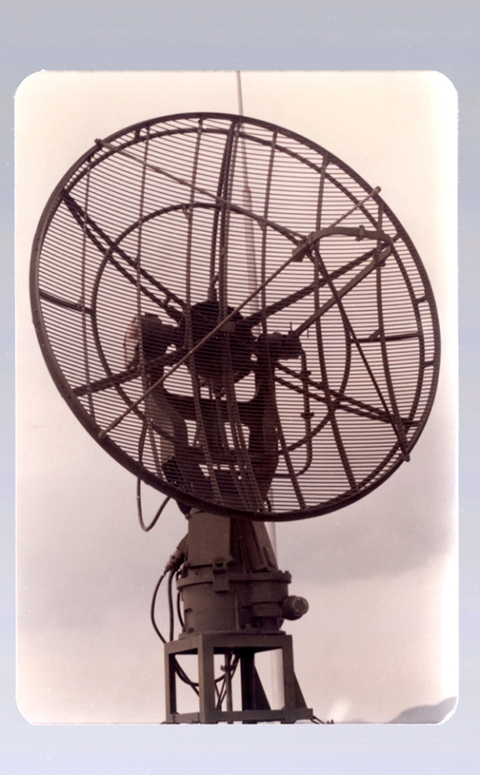

九十年代初,深圳建设了第一部自己的711型天气雷达,每天定点开机观测,当时的雷达设备整体自动化和信息化水平都还处于起步阶段,一次观测过程要花大量的时间做前期准备、过程记录、回波绘图、资料存档,这个担子落在了当时在雷达科的谢行石身上,凭借着党员坚定的意志和事情做不成不罢休的态度,谢行石带着雷达科的几位同事研究出一整套快捷的流程,预先按照雷达的经纬度绘制好一批空白图,定点开机后,按照雷达检视屏幕上的方位刻度手工将回波落区和强度绘制在空白图上,另外一名同事用相机给每一次雷达体扫拍照,手工绘好的雷达回波图也算是当时最先进的天气观测手段,为预报员分析临近降水提供了重要依据。为了让每一次过程的观测资料能够安全留档,谢行石带着大家在值班室旁自己搭建了一个胶片暗房,因为当时没有数码相机,拍照的胶卷全部要冲洗出来,所以他又带着几个年轻党员专门找照相馆学习了暗房冲洗的技术,长期的拍照、冲洗,让谢行石带领的雷达科个个都成了摄影高手。

(图为711天气雷达室外天线)

1997年有线电话拨号网络逐渐建立起来,这为自动采集野外气象数据提供了可能,依靠当时深圳在全国电子行业领先的优势,站网科的郭世浩科长牵头组织,历时两年时间,研制出了当时全国首个中尺度自动气象站网,将气象设备和现代化的通信手段结合,通过有线电话线路拨号将遍布全市的气象观测设备采集到的数据传输回气象台,极大地提高了气象观测的能力,为地方防灾减灾工作提供了支撑,这在全国气象自动化观测中是具有里程碑的意义,时至今日,大家对当时参与项目的党员同志们勇挑重担的印象依然记忆犹新,当时郭世浩带着几名同志走街串巷,联系电信公司拉电话线,又协调各个镇的防灾部门,在每个镇建设了一台气象观测设备后,又给每个镇的设备申请了一条电话线,数据便沿着电话线回到了气象台机房,预报人员很快就能知道镇上的降雨量和温度,镇上的防灾人员也立刻能够得到来自气象台的防御指引,这也让镇政府的三防人员开了眼界。

(图为团队人员研发装配自动气象站)

进入千禧年,蜂窝移动通信网络技术逐渐成熟,深圳气象局的数据采集也由有线方式逐渐过渡到了无线的通信方式,并突破性的将数据采集频率提升至每分钟采集一次,这在全国也是没有先例的,提高灾害性天气监测预警效率的同时,也给系统维护的人员带来了很大压力,当时信息网络处的处长李新硕带着处里几个年轻党员同志承担了这一项目,在权衡了能为防灾应急提供分钟级资料和需要24小时不间断监控值守这两方面因素后,李新硕同志毅然地选择了前者,当时数据监控和管理技术还没有现在这么先进,为了保证数据不间断,就只能通过处室人员一直盯着数据采集屏幕,查看数据是否漏传。2008年的一天夜班,值班员突然发现自动气象站原来每分钟更新一次的数据开始陆续掉线,李新硕同志接到通知后连夜赶到值班室,紧急采取应急响应措施,在试过常规措施后,数据依然没有恢复的迹象,不得不紧急召集移动运营商、设备维护人员和网络维护人员连夜赶到现场参与处置,因为大家此前都没有遇到过这样的事件,所以都没有经验,只能一个设备一个设备的修,一个节点一个节点试,每次送来的盒饭都是冰冰凉了才就着热水简单吃一口,李新硕同志组织大家不漏掉每一个环节、不错过每一个细节,中间不断地给相关环节的专家求救,经历1天2夜的奋战排查,最终故障得到解除,自动站网的数据恢复正常传输,大家终于松了一口气,这才发现已经两天没有洗澡换衣服了,疲惫感才阵阵袭来,但是新的一天工作又来了,大家去洗了把脸,又投入到新一天的战斗中。这样平凡而重要的“小事”时时刻刻都在发生,正是有了这帮党员对自己对事业高标准高要求,才实现了今天深圳气象自动站数据的每分钟一次的稳定采集。

随着信息技术的发展,气象通信网的规模进一步扩大,从最初的自建广播电台,到2003年深圳市气象局第一版公众网www.121.com.cn的建设,再经过气象十三五的建设,深圳气象信息化初步形成了“互联网+”信息基础设施架构,信息网络融入中国气象局、广东省气象局、深圳市政府三级大网络框架,利用腾讯云阿里云这些社会公有云资源,建成了面向民生的公共气象智慧云服务平台,在全国率先创建了门户网站、手机APP、微信等气象公众服务平台,实现气象服务“云端部署、终端应用”的新模式。这其中气象信息工作者无时无刻不在经历着解放思想、坚持创新的过程,党员同志们每一次都扮演着带头人的角色。

深圳气象信息化事业的发展是深圳气象乃至深圳经济特区改革发展的生动缩影,40年的沧海桑田,气象信息工作者将继续不忘初心,打造更加智能化更加精细化的气象未来。

(单位:深圳市气象局,作者:刘琨,职员,18626376911;王小勇,科技业务处副处长,13798428520)